- Абитуриенту

- Студенту

- Правила поведения в чрезвычайных ситуациях

- Студенческая жизнь

- Расписания

- Рейтинг студента

- Стипендия, общежития, материальная помощь

- Бланки

- Платное образование

- Трудоустройство студентов и выпускников

- Здоровый образ жизни

- Файловое хранилище

- Единое окно для молодых семей

- Портфолио студентов

- Профсоюзная организация

- Аспиранту

- Сотруднику

- Партнеру

Главная / Университет / История университета / История университета

История университета

Развернувшаяся в советской России в конце 20-х годов XX века индустриализация дала жизнь многим предприятиям, которые внесли огромный вклад в развитие народного хозяйства страны. Одним из первенцев отечественной индустрии стал Сталинградский тракторный завод, давший основу для создания новой отрасли промышленности – тракторной. В этих условиях ЦИК и СНК СССР принимают решение об организации в г. Сталинграде тракторостроительного института, в составе которого планировались факультеты тракторостроительного и строительного профиля. Однако, масштабы развернувшейся в стране индустриализации диктовали свои условия, и через два месяца ВСНХ ССССР объявляет о развертывании на базе Сталинградского тракторостроительного института двух самостоятельных вузов – тракторостроительного и строительного институтов. Тракторостроительный институт был открыт в здании драматического театра им. А.М. Горького 31 мая 1930 года. Открытие строительного института состоялось 25 октября 1930 года в театре Профинтерна. Однако, история этого вуза оказалась драматичной и сложной: в связи с экономическими трудностями в стране 13 февраля 1933 года Наркомат тяжелой промышленности издает приказ о ликвидации ряда строительных вузов, в том числе и Сталинградского строительного института. Имущество строительного института было передано Горьковскому строительному институту, а студенты были перераспределены между другими строительными вузами страны. Вновь открыт строительный вуз в нашем городе будет только в 1952 году.

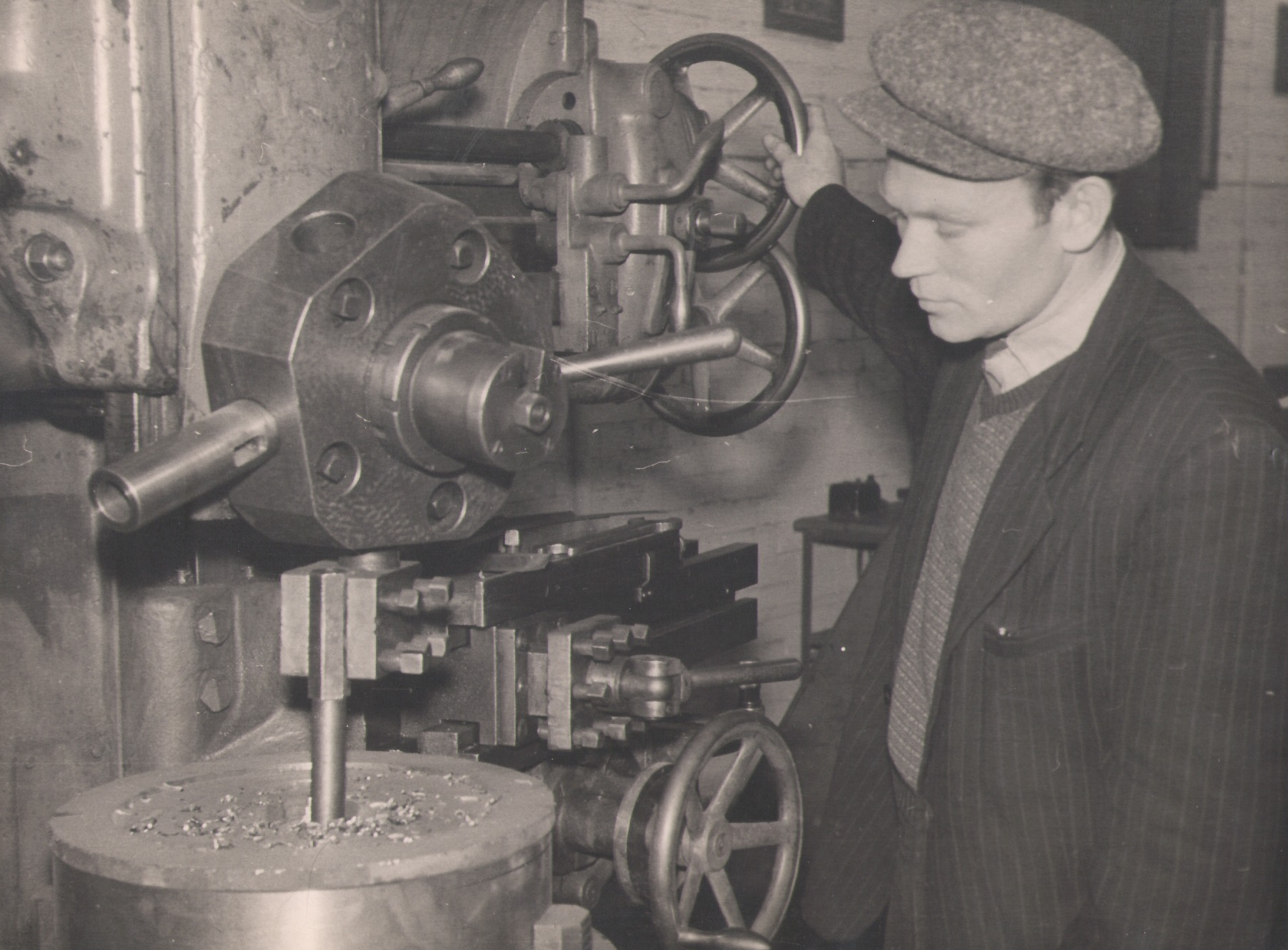

2 июня 1930 года начался учебный год у первых 236 студентов Сталинградского Тракторостроительного Института. Открыто два факультета: тракторостроительный и механический. Специальности: холодная обработка металлов, ковка, штамповка, литейное дело, монтажно-сборочное с конструкторским уклоном, техническое нормирование. Такая структура института отражала главные цели, ради которых он был создан.

1 сентября 1931 год занятия для студентов начались в новом корпусе на Верхнем поселке СТЗ. В заново отстроенном здании была создана современная учебно-лабораторная база. Возглавил институт проф. В.Г. Ильинский. Среди первых преподавателей были К.Д. Блюмкин, Н.Д. Соловьев (они проработали в институте 45 лет), И.Н. Миролюбов. В тридцатые годы кафедру технологии машиностроения возглавлял проф. Э.А. Сатель, впоследствии Герой социалистического труда, заслуженный деятель науки и техники России, создатель новых направлений в области технологии машиностроения, ракетной, космической и военной техники. Кафедрой заведовал также известный специалист по металлорежущему инструменту Г.И. Грановский (впоследствии много лет отдавший работе в МВТУ им. Н.Э. Баумана). В 1933 году тракторостроительный институт был переименован в механический.

В 1935г. в институте была открыта аспирантура. Среди первых аспирантов были П.И. Гришин и К.П. Панченко. В 1940 году они оба стали кандидатами технических наук по кафедре резания металлов. В это время в институте работали 64 штатных преподавателя: три профессора, девять доцентов, 30 старших преподавателей, восемь преподавателей и 14 ассистентов. Первый выпуск инженеров-технологов в количестве 24 человек состоялся в 1934г.

За первое десятилетие институт добился немалых успехов в учебно-воспитательной работе, в подготовке инженерных кадров. За 10 предвоенных лет было выпущено около 1300 специалистов, которые успешно работали на предприятиях машиностроительной, автомобильной и оборонной промышленности. Около 400 выпускников института занимали руководящие должности на предприятиях страны. Успешно развивалась вечерняя форма обучения, которая позволяла дать теоретические знания высококвалифицированным практическим работникам.

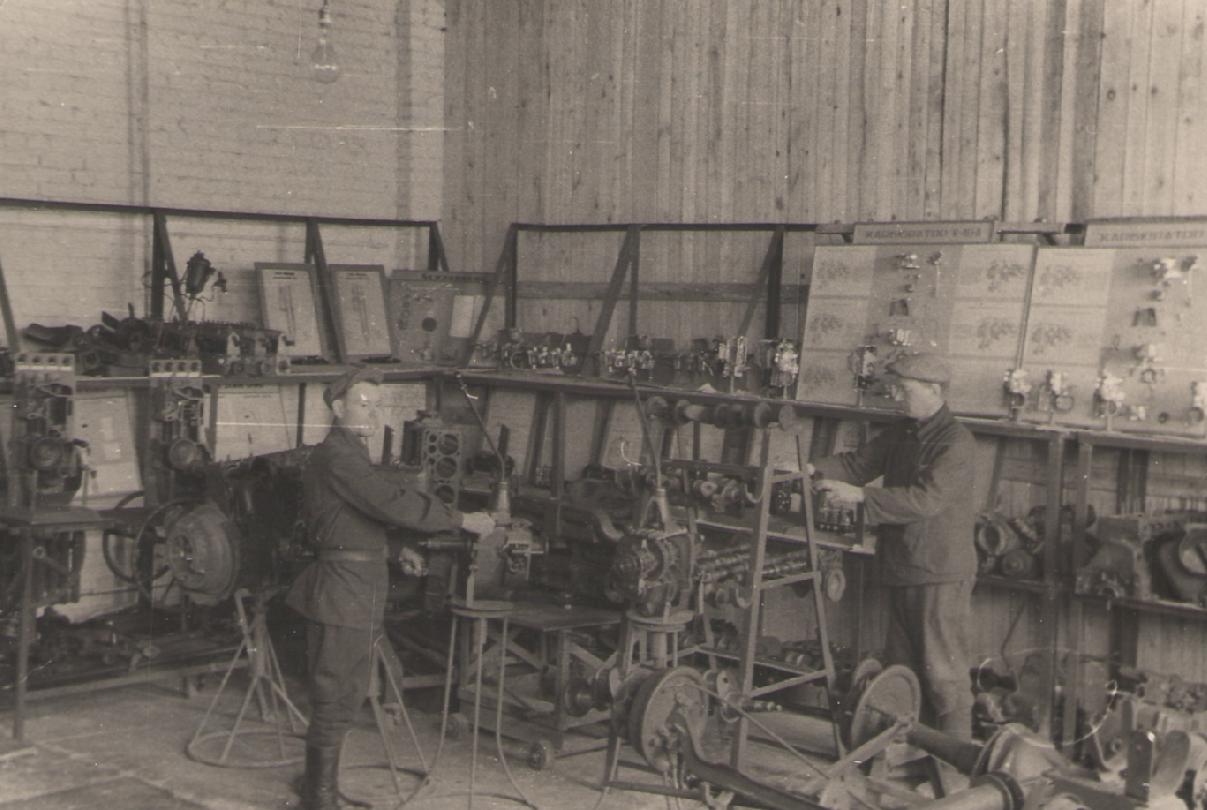

Большую помощь институт оказывал Сталинградскому тракторному заводу (СТЗ), заводу “Баррикады”, другим предприятиям в повышении квалификации инженерно-технических кадров. А в наиболее напряженные моменты студенты института работали на СТЗ непосредственно на рабочих местах, помогая коллективу завода выполнить плановые задания по выпуску тракторов. Как было принято в то время, институт участвовал в соревновании с другими вузами, в том числе с московскими, занимал ведущие места. К 1940 г. сложился высококвалифицированный коллектив преподавателей, была создана хорошая материальная база, ученые института выполняли актуальные исследования для СТЗ, других заводов страны.

Серьезным испытанием для коллектива института стали годы Великой отечественной войны. В первые же дни войны на фронт ушли 25 преподавателей, 70 сотрудников и 500 студентов защищать Родину. В конце июня 1941 года значительная часть студентов была направлена на учебу в Бронетанковую и Артиллерийскую академии РККА. Сталинградский механический институт (СМИ) был передан в ведение Наркомата танковой промышленности; на него была возложена задача подготовки специалистов по производству танков и артиллерийских орудий, поэтому в институте были созданы танковый и артиллерийский факультеты. В лабораториях и мастерских института был организован ремонт стрелкового оружия, а также создан цех по производству автоматов. Профессорско-преподавательский состав пополнился специалистами, эвакуированными из других городов. Произошла перестройка учебного и научного процессов в связи с созданием новых, военных, специальностей. Всего за годы войны институт подготовил 294 инженера. В институте работали курсы по подготовке военных специалистов: было подготовлено более 1000 танкистов, 500 артиллеристов, 345 радистов и телефонистов. Во время Сталинградской битвы преподаватели, студенты и сотрудники института активно участвовали в защите города. Около 70 человек впоследствии были награждены медалью “За оборону Сталинграда”.

В августе 1942 г. линия фронта вплотную подошла к стенам института, и по распоряжению Наркомата танковой промышленности вуз был эвакуирован в Челябинск. Эвакуация проходила в тяжелейших условиях – под обстрелом и бомбежкой. Тем не менее, удалось собрать и вывезти из пылающего Сталинграда основной костяк профессорско-преподавательского состава. На Урал была отправлена и часть студентов (80 человек). Коллектив института в тяжелых условиях эвакуации сумел сохранить свою жизнеспособность и в декабре 1942 года возобновил учебную работу по подготовке специалистов, необходимых Родине. В 1942-1944 гг. учебно-научной работой СМИ руководил профессор В.А. Добровольский. В Челябинске в институте работали известные ученые: профессора А.Н. Рабинович, Н.Д. Подобед, Н.Д. Середенко и другие. За счет эвакуированных кадров в составе преподавателей 42 процента имели ученые степени и звания. Возобновил свою работу совет института; защищались кандидатские диссертации. В военные годы учебный процесс и научно-исследовательская деятельность были полностью ориентированы на интересы фронта.

Весной 1944 г. институт возвратился в Сталинград, а в Челябинске на базе Сталинградского механического института (его части, которая там осталась) был образован Челябинский механико-машиностроительный (затем политехнический) институт, ныне Южно-Уральский государственный университет.

Директором СМИ в 1945 г. стал А.В. Шашин, который проработал в этой должности до 1962г. Трудными были годы восстановления института: решались вопросы воссоздания материально-технической базы, укрепления профессорско-преподавательского состава. Преодолевать трудности коллективу института помогали вузы Москвы, Ленинграда, Свердловска, Саратова, которые передали большое количество книг, оборудования, приборов.

С 1946г. продолжился выпуск инженеров. Исходя из потребностей тракторостроительной отрасли был открыт факультет оборудования и технологии литейного производства. Расширился диапазон фундаментальных и прикладных научных исследований. Многие темы исследований были определены насущными потребностями производства. Например, по заказу тракторного завода выполнялись исследования по изучению качества поверхностей деталей трактора с целью увеличения срока их службы, исследовался нагрев под закалку чугунных гильз двигателя трактора и т.д. Внедрение разработок ученых института позволило усовершенствовать технологию производства нового в то время трактора ДТ-54 и улучшить его ходовые характеристики.

Коллектив института шефствовал над строителями Волго-Донского судоходного канала и Волжской ГЭС. Был выполнен ряд актуальных научных и конструкторских разработок.

17 августа 1947 года СМИ на короткий период был переименован в Сталинградский институт сельскохозяйственного машиностроения (Распоряжение № 222 Министерства высшего образования СССР). Но уже 21 февраля 1948 года ему вернули привычное имя – Сталинградский механический институт (Приказ № 589 министерства высшего и среднего специального образования РСФСР).

Институт наращивал силы, укреплял научный потенциал, связи с производством, совершенствовал учебный процесс. К началу 60-х годов Волгоградский механический институт был крупным и авторитетным техническим вузом Поволжья. В период становления и в послевоенные годы были заложены хорошие традиции: постоянная забота о повышении квалификации кадров, высокое качество учебно-воспитательного процесса, тесная связь ученых института с производством и решение ими насущных научных и техническим проблем, высокий уровень выпускаемых специалистов, следование коллектива вуза лучшим традициям российской инженерной школы. Эти традиции в дальнейшем развивались и приумножались.

|

Блюмкин К.Д. |

Тябин Н.В. |

Хардин А.П. |

В 60-80-е годы институт возглавляли профессора Н.В. Тябин (с 1962г. по 1967г.) и А.П. Хардин (с 1967г. по 1983г.). С 1962 года в институте началась подготовка специалистов для зарубежных стран.

В 1963г. институт стал политехническим (Приказ № 370 Министра высшего и среднего специального образования РСФСР от 19 июня 1963г.) Это не было простым переименованием вуза. Практически, институт из узкопрофильного превратился в многопрофильное учебное заведение. С 1959 г. по 1963 г. контингент студентов увеличился в 2,7 раза, а число специальностей - с 4 до 11. Число кафедр в 60-е годы увеличилось вдвое. В эти годы происходило бурное развитие промышленности региона. Особенно стремительно развивались в г. Волгограде и в г. Волжском химическая и нефтехимическая отрасли. Нужны были специалисты-химики. И в институте был создан химико-технологический факультет, а также вечерние факультеты в районах Волгограда и в городе Волжском. В это время институт готовил специалистов по оборудованию и технологии сварочного производства, автоматизации и комплексной механизации в машиностроении, по технологии органического и нефтехимического синтеза, по химической технологии синтетического каучука, по металловедению и др.

Расширяется подготовка специалистов для зарубежных стран, в 1973 г. организуется подготовительный факультет для иностранных граждан. Позднее, в 1976 г., был организован автотранспортный факультет. Развивалась материальная база института: в 70-х годах было построено три учебно-лабораторных корпуса и два общежития; проблема обеспечения общежитием всех иногородних студентов была решена.

В организации учебного процесса главный упор делался на повышение математической, физической и экономической подготовки студентов. Коллектив института всегда понимал, что в основе всех сторон деятельности вуза и, в первую очередь, в деле повышения качества подготовки специалистов, лежит научно-исследовательская работа. Эту работу надо было поднять на новый уровень, повысить фундаментальность научных исследований, создать научные школы, которые были бы известны и в стране, и за рубежом. И эта задача была успешно выполнена. В 60-80-е годы по-настоящему проявился талант целой плеяды замечательных ученых: заслуженного деятеля науки и техники РФ проф. П.О. Пашкова - крупного специалиста в области материаловедения; заслуженного деятеля науки и техники РФ проф. В.С. Седых, одного из создателей нового способа сварки взрывом; заслуженного химика РФ проф. А.П. Хардина, специалиста в области синтеза и технологии энергонасыщенных негорючих материалов; заслуженного деятеля науки и техники РФ проф. Н.В. Тябина, специалиста в области гидродинамики и тепломассопереноса в неньютоновых средах.

К началу 80-х годов Волгоградский политехнический институт являлся крупнейшим многопрофильным вузом Поволжья; в нем осуществлялась подготовка инженеров для машиностроения, химической и нефтехимической промышленности, автомобильного хозяйства по 17 специальностям. В 1980 г. институт отметил свой полувековой юбилей. В год своего 50-летия вуз был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Высокая оценка вклада ВПИ в развитие образования и науки со стороны государственных органов и общественности вдохновила коллектив на еще более активную работу.В 1983-1988 годы ректором института был профессор А.А. Половинкин.

В 1989 г. ректором вуза был избран профессор И.А. Новаков. В 80-е годы были созданы новые кафедры «Системы автоматизированного проектирования и поискового конструирования», «Вычислительная техника», открыты новые специальности, связанные с ЭВМ, экологией и др. В конце 80-х - начале 90-х годов много внимания уделялось внедрению в учебный процесс и научные исследования вычислительной техники. Решались проблемы интенсификации учебного процесса.

Признание значимости полученных результатов для мировой науки отражают Государственные премии в области науки и техники, присужденные в различные годы ведущим ученым университета: профессорам М.А. Ваниеву, С.В. Кузьмину, В.А. Гудкову, А.И. Рахимову, В.С. Седых, Ю.И. Рубенчику. В.В. Чапуркину, В. А. Шурыгину, академикам РАН И.А. Новакову, В.И. Лысаку, И.Ф. Горлову и ряду других.

В 1993г. вуз получил статус государственного технического университета. Обретение университетского статуса сопровождалось не простой сменой названия, а качественно новым подходом к содержанию деятельности учебного заведения. Поскольку университет должен быть центром образования, науки и культуры в регионе, это потребовало от коллектива пересмотра всех сторон своей многогранной работы. Прежде всего надо было усилить фундаментальность образования, ввести существенную гуманитарную составляющую в образовательный процесс, дать новый толчок развитию фундаментальных и прикладных научных исследований.

Бурное развитие электроники, вычислительной техники, компьютеризация производства, научных исследований, потребность в специалистах соответствующего профиля привело к открытию в ВолгГТУ в 1994г. факультета электроники и вычислительной техники.

Новый факультет развернул научные исследования в области вычислительной техники, удалось поднять процесс компьютеризации учебного процесса на новый уровень. Увеличился приток в университет молодежи, интересующейся современной электронной техникой и связанными с ней технологиями.

В 1994 г. был также создан факультет экономики и управления, на базе которого организована подготовка специалистов по экономике, менеджменту, мировой экономике, информационным системам в экономике. Создание факультета позволило расширить гуманитарную среду в техническом университете.

Учитывая возрастающую потребность Волгоградской области в подготовке квалифицированных кадров, в 1994 г. были организованы филиалы университета: Волжский политехнический институт и Камышинский технологический институт. В структуре университета с 2000 года функционирует Волжский научно-технический комплекс (филиал) ВолгГТУ (ВНТК), представляющий собой исследовательский центр с опытным производством (технопарк университета), который решает сложные наукоемкие технические задачи в области создания новых материалов.

С 2014 г. ректором ВолгГТУ был избран В.И. Лысак. 30 декабря 2015 года в соответствии с приказом Минобрнауки РФ «О реорганизации федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный технический университет» и федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет» произошло событие исторической значимости – объединение Волгоградского государственных технического и архитектурно-строительного университетов. Себряковский филиал ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет» также входит в состав Волгоградского государственного технического университета. Уже 22 января 2016 года объединённый вуз стал одним из первых в стране опорных технических университетов.

С августа 2019 г. руководит университетом, ныне действующий ректор А.В. Навроцкий.

На протяжении 10 лет ВолгГТУ является победителем Волгоградского областного конкурса «Лучшая организация года», а ученые ежегодно отмечаются государственными премиями Волгоградской области, выигрывают научные гранты Президента, Российского научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований. Важная стратегическая задача университета на будущее – дальнейшее развитие научных школ, повышение их результативности, модернизация образовательной деятельности в интересах региональной и национальной экономики. Волгоградский государственный технический университет готовит высококвалифицированных специалистов для промышленности, тесно сотрудничает с региональными и городскими властями, внося значительный вклад в развитие региона и страны, а также активно сотрудничает с ведущими промышленными предприятиями, начиная с развития базовых кафедр на действующих производствах и заканчивая участием в создании новых технологических кластеров в нашем регионе.

Этапы становления и развития ВолгГТУ

♦ 1929г. Постановление Совета Народных Комиссаров СССР от 11 декабря о создании в Сталинграде тракторостроительного института.

♦ 1930г. Постановление Центрального исполнительного комитета и Совета Народных Комиссаров СССР от 23 июля 1930 г. о переименовании Сталинградского тракторостроительного института в Сталинградский тракторный институт.

♦ 1933г. Приказ №322 от 2 апреля 1933 г. по Народному комиссариату тяжелой промышленности о переименовании Сталинградского тракторного института в Сталинградский механический институт.

♦ 1947г. Постановление Совета министров СССР от 17 августа 1947 года № 2917 о переименовании Сталинградского механического института в Сталинградский институт сельскохозяйственного машиностроения.

♦ 1949 г. Распоряжение Совета министров СССР № 724 р от 20 января 1949 г и приказ Министра высшего образовании СССР № 222 от 221 февраля 1949 г. о переименовании Сталинградского института сельскохозяйственного машиностроения в Сталинградский механический институт.

♦ 1961 г. Указ Президиума Верховного Совета РССР от 10 ноября 1961 г. и приказ Министра высшего и среднего специального образования РСФСР от 14 ноября 1961 г. № 589 о переименовании Сталинградского механического института в Волгоградский механический институт.

♦ 1963 г. Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 9 мая 1963 г. № 533 и приказ Министра высшего и среднего специального образования РСФСР от 19 июля 1963 г. № 470 о переименовании Волгоградского механического института в Волгоградский политехнический институт.

♦ 1980 г. Приказ Министра высшего и среднего специального образования РСФСР от июля 1980 г. № 370 о переименовании Волгоградского политехнического института в Волгоградский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт.

♦ 1993 г. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию от 1 июня 1993 г. № 41 о переименовании Волгоградского ордена Трудового Красного Знамени политехнического института в Волгоградский государственный технический университет.

♦ 2015 г. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 1231 "О реорганизации федерального бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" и федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет" в форме присоединения к ВолгГТУ ВолгГАСУ в качестве структурного подразделения".

♦ 2016 г. после присоединения ВолгГАСУ в соответствии с решением Министерства образования и науки Российской Федерации образован опорный университет.

♦ 2021 г. ВолгГТУ вошел в программу стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» (получатель базовой части гранта).